Desde África

Medicina y África según el Dr. David Livingstone

Reino Unido celebró en marzo el bicentenario del médico, explorador y misionero escocés que dio a conocer África a Occidente y que entregó aportes importantísimos sobre una de las plagas más antiguas de la humanidad: la malaria.

La malaria es una enfermedad común y potencialmente mortal transmitida por mosquitos del género Anopheles infectados Plasmodium. Actualmente, afecta de forma endémica a más de 100 países y, cada año, más de 500 millones de personas sufren malaria aguda, lo que se traduce en más de un millón de muertes.

Aproximadamente un 90 por ciento de esas defunciones se producen en África subsahariana y Asia. Los niños menores de cinco años suponen el 82 por ciento de todas las defunciones por esa enfermedad y cada día mueren de malaria casi 3000 niños.

Los parásitos de la malaria (Plasmodium vivax, P. falciparum, P. malariae y P. ovale) entran en el torrente sanguíneo por mordeduras de mosquitos infectados y se desarrollan en los glóbulos rojos, por lo que se adhieren a la parte interior de los finos vasos sanguíneos causando bloqueos. La mayoría de las casos se producen como consecuencia de la denominada malaria cerebral (P. falciparum), donde los glóbulos rojos infectados se acumulan en el cerebro, dando lugar a convulsiones y al coma y, si no se trata rápidamente, a la muerte.

Es considerada una de las plagas más antiguas de la humanidad. Cerca del 40 por ciento de la población mundial se encuentra en riesgo de adquirirla, debido a la creciente resistencia al tratamiento e insecticidas, cambios climáticos-ecológicos y a un aumento importante de viajes a zonas endémicas.

Si bien Chile tuvo malaria, ésta fue exitosamente erradicada, entre 1937 y 1947, por campañas realizadas por el profesor Dr. Juan Noé en el norte del país. Sólo se reportaron casos aislados y una serie clínica de nueve casos no autóctonos entre los años 1972 y 1984, en los cuales existió el antecedente epidemiológico de permanencia en zonas maláricas, donde hay evidencia de que una de las especies más letales del parásito que la causa, el P. falciparum, se está volviendo resistente en partes de Asia a la mayoría de los tratamientos de primera línea.

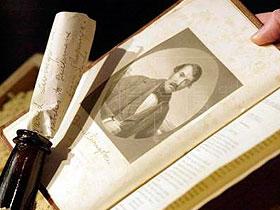

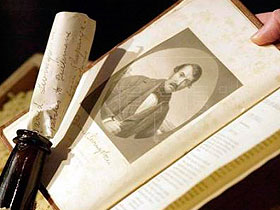

Lo que hoy sabemos de esta enfermedad se lo debemos, sin que en su tiempo él lo haya sabido, al doctor David Livingstone, quien nació hace doscientos año en la pequeña localidad escocesa de Blantyre. Su nombre siempre ha estado envuelto en un manto de misterio, ya que su vida ha sido considerada como una verdadera aventura.

Influenciado por Robert Moffat, un misionero veterano de Sudáfrica que lo sedujo con relatos de su paraje, se internó en África durante más de 30 años. Allí recorrió bellos e inesperados lugares que, por muchos años, se habían conocido como las tumbas del hombre blanco, debido a la gran cantidad de misioneros que morían a causa de la malaria y otras enfermedades tropicales.

Recorrió el sur del continente, descubrió el río Zambeze; halló la mayor cortina de agua del mundo con más de un kilómetro de ancho y 100 metros de caída Mosi-Oa-Tunya (El humo que ruge), que rebautizó como las cataratas Victoria; buscó las fuentes del Nilo; luchó contra la esclavitud; y llevó una vida tan intrépida, aspectos que lo transformaron no sólo en un personaje, sino que en toda una leyenda.

Nació en una familia pobre y de joven combinó sus estudios de medicina y teología con un trabajo agotador en una fábrica de algodón. Fue la primera persona que practicó medicina en el centro sur de África y el segundo médico misionero, después de su mentor Robert Moffat, en llegar al continente negro. (Journal of Medical Biography 2009; 17: 95–99)

Su estrecha relación con la población africana, su disposición a escuchar sus argumentos sobre costumbres y prácticas médicas –muchas veces consideradas por él como “bárbaras” y “degradantes”- lo llevaron a entregar una humanizadora atención a los nativos. (Br Med J. 1973 April 28; 2(5860): 323–324)

A tanto llegó su entrega y misión evangelizadora que el doctor Livingstone quedó en el inconsciente colectivo de la población africana como un hombre comprometido que luchó contra la esclavitud y que realizó importantes aportes médicos. (Med Hist. 1974 April; 18(2): 172–173) Para él la educación médica le había entregado la continua tendencia de suspender cualquier prejuicio”.

Fue considerado como un hombre poderoso que ayudaría a brindar transformaciones fundamentales dentro de la sociedad. “Acá todos piensan que con las misiones médicas algo bueno ha llegado. Muchos esperan ser transformados en hombres civilizados, pues yo sólo he venido a entregar enseñanza”, relataba en médico escocés.

Sin embargo, hoy es conocido dentro del mundo de la medicina por sus importantes aportes al combate de las enfermedades tropicales, como la malaria. De hecho, sus observaciones y anotaciones sobre la enfermedad, que se han rescatado de sus apuntes y cartas, han sido de vital importancia para el desarrollo de la medicina moderna.

El doctor Mike Barret, profesor de Parasitología de la Universidad de Glasgow, un estudioso del trabajo del médico escocés, destacó que uno de los grandes aportes del doctor Livingstone fue el haber implementado la utilización de la quinina en el tratamiento de la enfermedad.

La quinina es un alcaloide natural, blanco y cristalino, con propiedades antipiréticas, antipalúdicas y analgésicas que se utilizó en el tratamiento de la malaria hasta que fue sustituido por otros medicamentos sintéticos más eficaces, como la quinacrina, cloroquina y primaquina.

“El doctor Livingstone al internarse en la selva africana llevaba consigo cientos de maletas de quinina, pues pensaba que su receta limpiaba al sistema de la malaria al despejar los intestinos. Él no se había dado cuenta que ésta mataba al parásito de la malaria. Pero sus anotaciones ayudaron a científicos predecesores a llegar a dicha conclusión”, destacó el doctor Barret.

Pensaba que la enfermedad se contraía al aspirar el aire podrido de los pantanos, no llegó a establecer que era causada por un parásito que se transmitía de un humano a otro por la picadura de mosquitos anofeles infectados.

También aportó con descubrimientos que ayudaron a científicos a desarrollar un tratamiento para la tripanosomiasis humana africana, conocida como la enfermedad del sueño, que él sospechaba se transmitía por la mordida de la mosca Tse-tsé. El tratamiento con arsénico que el administró a un caballo, 50 años más tarde brindaron claves para el desarrollo de medicamentos para tratar la enfermedad en base a aquel elemento.

La malaria, aquella enfermedad por la que se hizo conocido, terminó acabando con su vida. Cuando encabezó su última expedición en 1866 en busca del origen del río Nilo, cayó gravemente enfermo. Murió de una hemorragia interna producida por disentería.

Si bien cientos de miles de vidas se salvan cada año gracias a un tratamiento antimalárico oportuno, efectivo y de alta calidad, millones de personas en países endémicos todavía no tienen acceso inmediato al tratamiento, por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha creado el Programa Mundial sobre Malaria que busca fomentar las políticas y orientaciones mundiales sobre el paludismo.

Según el profesor Barret, las anotaciones del doctor Livingstone tuvieron una “influencia enorme. Esos primeros pasos hacia lo desconocido, permiten en la actualidad abordar una enfermedad, que es completamente prevenible y tratable”.