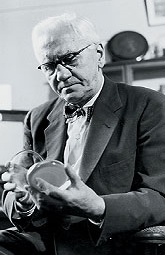

Alexander Fleming y el punto de partida de los antimicrobianos

Alexander Fleming nació el 6 de agosto de 1881 cerca de Lochfield Darvel, hoy parte de Strathclyde, Escocia. Se formó en la Facultad de Medicina del Saint Mary’s Hospital de Londres, donde se desempeñó como profesor de bacteriología.

A lo largo de su carrera profesional, desarrolló investigaciones en los campos de la bacteriología, la quimioterapia y la inmunología, buscando sustancias que atacasen a las bacterias sin dañar al hombre. Fue así como se le atribuyen dos grandes descubrimientos: la lisozima, antiséptico presente en las lágrimas, las secreciones corporales, la albúmina y ciertas plantas; y la penicilina, que inició la revolución médica del siglo XX.

No le gustaba trabajar en equipo. No se fijaba metas y prefería el método de ensayo y error. Era desordenado, su laboratorio siempre estaba lleno de placas y papeles sin nombre. A pesar de ello, el 3 de septiembre de 1928, Fleming descubrió –sin pretenderlo- la penicilina en el Hospital Saint Mary’s de Londres, luego de olvidar un plato sucio en su laboratorio durante sus vacaciones.

El moho que creció fue el comienzo de un asombroso descubrimiento que cambió, de manera radical, la historia de la medicina, ya que dio paso a una nueva familia de medicamentos: los antibióticos, que ayudaron a disminuir la mortalidad y morbilidad de la población y posibilitaron el desarrollo de nuevas especialidades médicas.

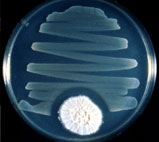

El resultado de su hallazgo se debió a una serie de circunstancias. El médico escocés se encontraba desarrollando un estudio sobre la gripe cuando, por esas casualidades de la vida, decidió interrumpirlo para tomar un par de semanas de vacaciones. Al volver a su laboratorio observó que una de las placas de estafilococos patógenos había sido accidentalmente contaminada por un microorganismo procedente del aire exterior, un hongo que posteriormente fue identificado como Penicillium notatum, por este motivó el médico bautizó su descubrimiento como penicilina.

El investigador se volcó a observar el comportamiento del cultivo comprobando que, alrededor de la zona inicial de contaminación, los estafilococos se habían hecho transparentes, lo cual fue interpretado como efecto de una sustancia antibacteriana desprendida por el hongo.

Siguió realizando estudios y evidenció que un caldo de cultivo puro del moho adquiría, en pocos días, un notable nivel de actividad antibacteriana. Efectuó varias experiencias que buscaban establecer el grado de susceptibilidad al caldo de una amplia gama de bacterias patógenas, observando que muchas de ellas resultaban rápidamente destruidas. Luego inyectó el cultivo en conejos y ratones, demostrando que éste era inofensivo para los leucocitos, uno de los elementos que forman el sistema sanguíneo circulante, por lo que también debía resultar inocuo para las células animales.

Al año siguiente, Fleming publicó los resultados obtenidos en la Journal of Experimental Pathology, memoria que hoy se considera un clásico, pero que –por entonces- no gozó de mucha repercusión. Es más, este nuevo conocimiento sólo tuvo un gran impacto científico durante los dos años siguientes, pero después de ese período no se volvió a hablar de la penicilina hasta la década del 40’, cuando se pudo contar con nuevas técnicas químicas que facilitaron su purificación, trasformándose así en un importante agente terapéutico de uso universal.

Las investigaciones desarrolladas en Oxford por el patólogo australiano Howard Walter Florey y el químico alemán Ernst Boris Chain ayudaron al desarrollo de este fármaco a través de los estudios de las substancias antimicrobianas segregadas por los microorganismos que llevaron al éxito a la droga.

El 12 de febrero de 1941 se realizó el primer ensayo clínico de la penicilina en humanos. El desarrollo de este antibiótico coincidió con la Segunda Guerra Mundial, conflicto bélico que, paradójicamente, aceleró este avance de la ciencia. Aunque las cantidades disponibles para tratamiento eran ínfimas en relación a las necesidades, los ejércitos aliados vieron muy pronto sus enormes beneficios, reflejados más en la reducción del número de enfermedades venéreas que inactivaban temporalmente a las tropas, que en un mejor manejo de las heridas.

Los buenos resultados obtenidos en los heridos de guerra, lo llevaron a recibir el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1945, distinción que compartió con Howard Walter Florey y Ernst Boris Chain, quienes contribuyeron al desarrollo la penicilina. En esa ocasión, Fleming señaló que a pesar de que la penicilina no era tóxica, podía existir el peligro de sub dosificación. “No es difícil conseguir microorganismos resistentes a penicilina en el laboratorio exponiéndolos a concentraciones no letales y lo mismo puede pasar en el organismo", advertía.

Se le reconoció como un hombre humilde. “Yo no intentaba descubrir la penicilina, me tropecé con ella”, confesó siempre. Se reconoció como un simple instrumento y no como el creador de una cura. No patentó sus trabajos, pues consideró que toda la comunidad médica de su época debía tener libre acceso a sus estudios, para seguir desarrollándolos. A pesar de que muchos piensan que su trabajo no alcanzó mayor grandeza, su contribución cambió, de cierta manera, la práctica médica del siglo XX.